嘉盛投资

嘉盛投资

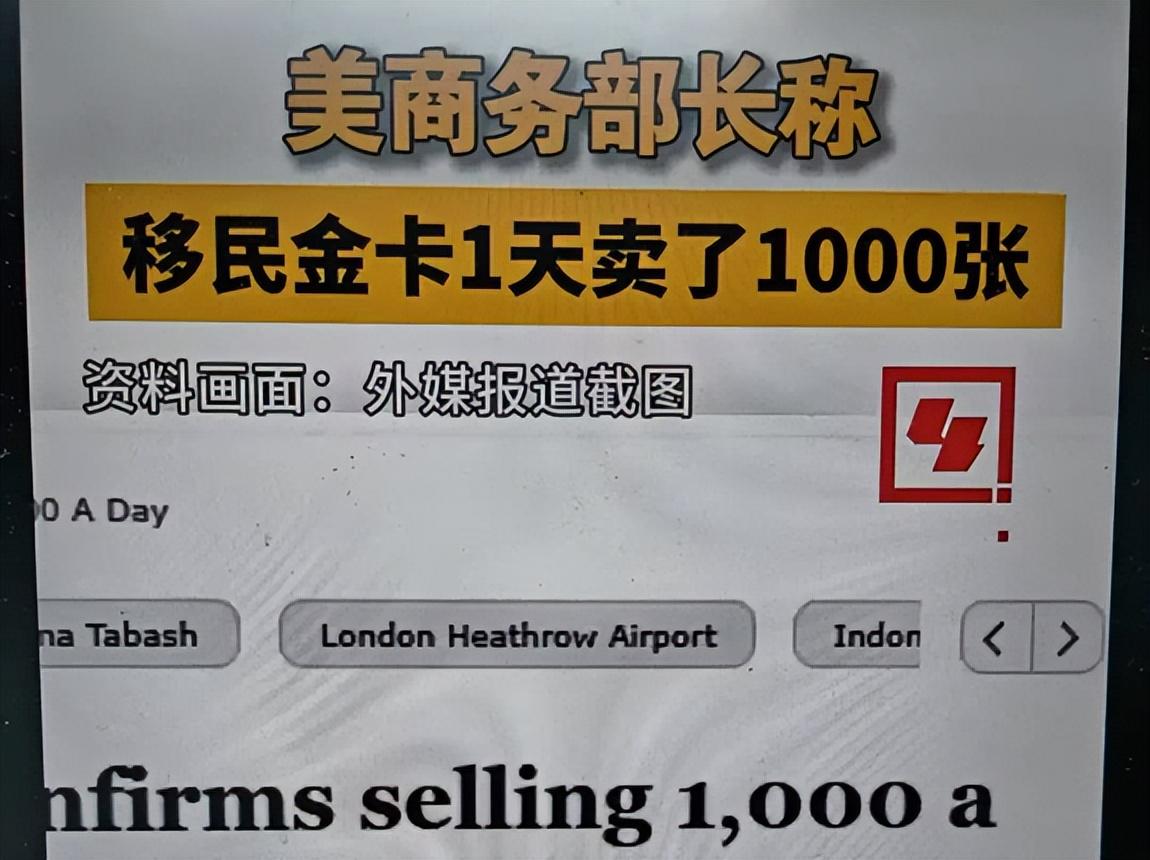

前段时间,美国官方提出的“金卡”计划引发热议。

一张卡标价500万美元,仅一天就卖出1000张,为美国揽入50亿美元用于偿还国债。

然而颇具讽刺意味的是,不少早年移民海外的中产,正悄悄收拾行囊,准备回到故土。

《北京人在纽约》的作者曹桂林说过:“美国是儿童的天堂,青年人的战场,老年人的坟场。”

而他自己,也在60多岁时就从纽约回到了国内。

不止曹桂林,如今越来越多的中产阶层正毅然放下海外看似安稳的生活,选择回到国内重新出发。

如今,社交媒体上“移民回国”“反润”等话题热度持续攀升,相关帖子的评论量甚至突破上万。

这波汹涌的回国潮,声势几乎能与当年千军万马奔赴海外的移民热相匹敌。

中产们的回国趋势,已然势不可挡。

过去几十年里,“移民”始终是绕不开的热词,特别是2010到2020年,可谓是移民中介最风光的日子。

那时候,欧美澳移民顾问的接待区,几乎每天都坐满了捧着资产证明等待办理移民的华人。

中产圈曾有个心照不宣的共识:能送子女去国外上学,然后全家拿下海外身份,才能算“阶层稳固”,真正打上“成功人士”的标签。

数据最能说明当时的狂热。

2015年,中国向加拿大移民的人数突破2万,占该国年度新移民总量的9.2%;

澳大利亚的“教育移民”申请里,每三份就有一份来自中国;

美国EB-5投资移民配额更是被中国家庭抢占超80%,50万美元的门槛被炒到120万美元,仍一额难求。

那时的机场出发大厅,常能听到这样的对话:“等我拿到枫叶卡,就把国内的房子卖了,在温哥华买个带泳池的别墅。”

语气里满是中产们对海外生活的向往。

谁也没想到,十年后的今天,风向彻底转变了。

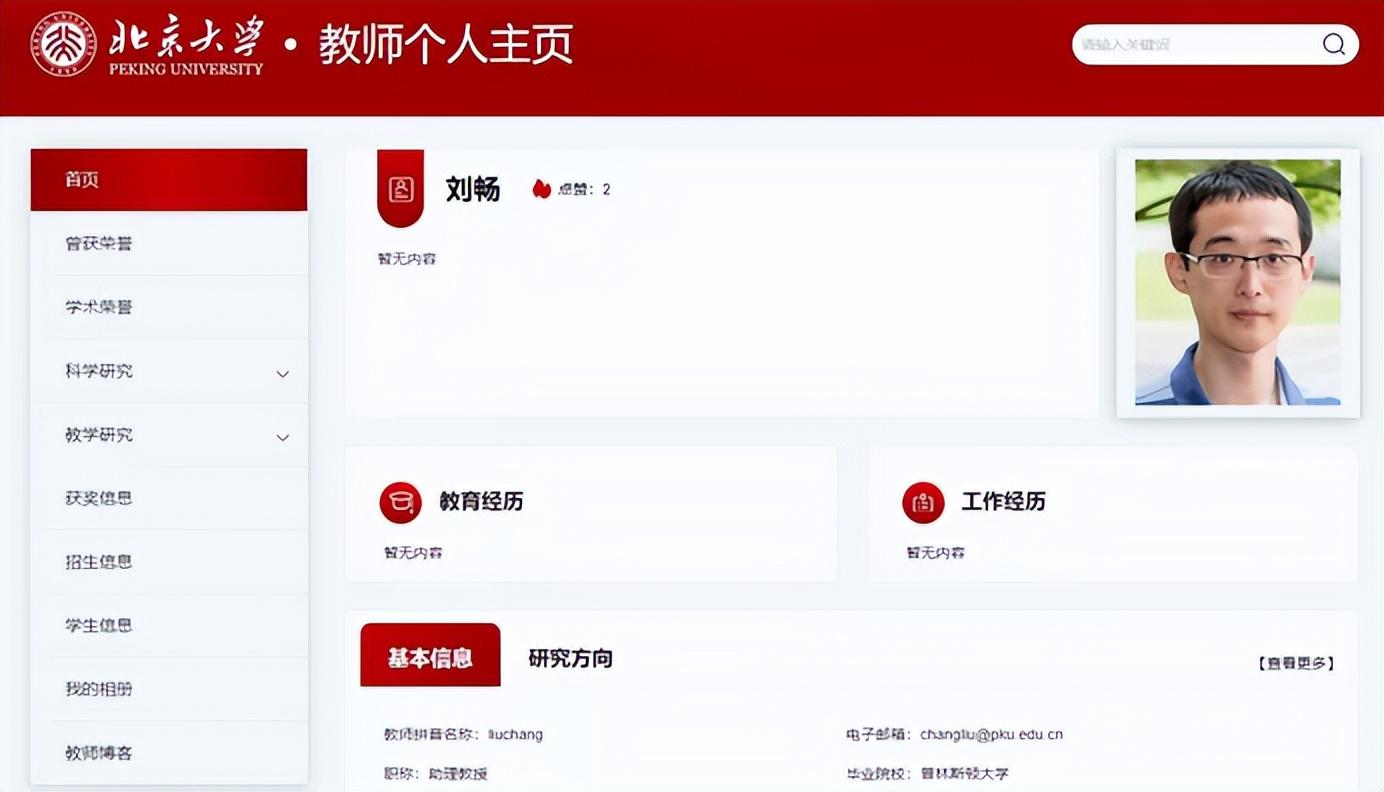

2024年,78岁的芯片泰斗尹志尧放弃美籍,带着团队扎根上海;今年2月,普林斯顿核聚变专家刘畅挥别海外,加盟北大实验室。

短短三年嘉盛投资,超3800名华人科学家回流,其中75%直奔被欧美垄断的基础学科,在量子计算、生物医药等领域开疆拓土。

此外,留学生群体同样掀起归国潮。

2024年回国留学生突破80万,较2019年激增50%。

有些专业的回国率甚至达到70%,其中还包括计算机、金融等,这些曾经最容易在海外找到高薪工作的领域。

相关数据显示,回国意愿的海外华人占比已达 25%,超半数高净值人群希望子女在国内读大学,2024 年回国的中产家庭数量比 2013 年增长约 48%。

一个个家庭拖着行李箱回归首都机场的身影,正替代着移民海外出发时的场景。

到底是什么让这群曾经执着于“海外梦”的中产,突然掉头往回跑?

中产们回国并不是一头热,而是他们对国内外生活环境和发展机遇的深思熟虑后的结果。

等他们真正去国外生活后就会发现,“天堂滤镜”破碎是早晚的事。

首先,生活成本与质量落差太大。

虽然国外一直被宣传为 “免费医疗” 的天堂,但实则都隐藏着高昂的保险费用和自付部分,一场小病也可能让人背上沉重的债务。

在教育方面,国外的私教费用昂贵,且教育资源分配不均衡。

而国内医疗水平正在不断提升,教育资源也在逐步优化。

同时,欧美澳的生活成本也比国内高,收入虽然不低但实际购买力却因这几年的汇率等因素大幅下降。

有位硅谷工程师回国时,仔细地给朋友算过一笔账。

2023年,他在旧金山的年薪是15万美元(约人民币105万),但扣掉40%的个税,再减去每月4000美元的房租(两居室),实际能拿到手的也就40万元人民币。

但回国后,他在深圳的年薪达到70万,扣税后剩55万,而三居室的房租每月只要8000人民币。

更别提饮食方面,在旧金山一碗面15美元,深圳一碗面15块人民币。

工程师坦言,以前总觉得美元值钱,但真算下来,国内的净收入反而更高。

除了生活质量不如国内,华人在国外的职场发展瓶颈也是导致他们回国的原因之一。

《哈佛商业评论》里写道,华人在跨国公司存在着隐性的文化壁垒,使得他们在晋升机制中处于劣势。

前惠普中国高管黄明生在欧洲总部任职期间嘉盛投资,就因 “文化适应性不足” 被拒绝晋升副总裁。

以美国为例,许多华人技术移民长期徘徊在基层岗位,难以进入管理层。

而随着中国新兴产业发展迅猛,国家投入大量资金用于人才引流和科研项目。

广东的“百万英才计划”里,留学生落户就能领3万安家费,买首套房补贴最高67万;

苏州的AI产业园更直接,博士学历入职就给20万启动资金,创业的话还能申请500万免息贷款;

上海临港新区甚至推出“海归绿色通道”,硕士以上学历不用笔试,直接进国企面试。

在政策的吸引下,越来越多的海外华人选择回国。

除了现实落差,心理落差也是一方面。

国外地广人稀的特点,使得许多爱好热闹的华人感到孤独和寂寞。

在欧美国家,邻居之间、同事之间大多都有着很强的边界感,本身文化底蕴就不同的华人,即使语言沟通无障碍,也很难真正融入进去。

所以越来越多的海外华人在综合考虑后,选择了回国。

但回国后的生活,似乎也和他们想象的有些不同。

中产回国后的生活,并不是一路坦途。

那些挤爆回国路的中产,很快就会发现,从海外的“舒适区”跳进国内的“奋斗场”,要闯的关一点也不少。

首先,是工作环境不适应 。

国外的工作节奏相对较慢,周末双休,注重工作与生活的平衡,回国后却大多都要适应 996 加班。

许多中产回国后,难以适应职场而出现职业倦怠。

同时,部分国内企业更看重本土经验,对海外工作经历认可度不高,回流者的海外资历不被看好,晋升受阻,甚至成为同事下属。

其次,子女教育问题也是一大挑战。

国外教育与国内差异大,孩子回国后要适应全中文教学及更高学业要求,晚上熬夜写作业成了常态。

当初为了逃避国内教育内卷而移民的中产,如今回国后又要和孩子一起应对学习上的一系列问题,这让他们苦不堪言。

此外,生活的反向冲击同样不容忽视。

长期在国外生活的中产们已经习惯了国外有序交通、稳定的食品安全、低噪音环境,但回国后,他们要遭遇拥挤的地铁,复杂的人情世故等。

其实,这场回国潮从来不是“国外不好”或“国内更好”的简单对比,而是中产阶层在反复掂量后,做出的更具性价比选择的结果。

移民的本质是用当下的成本,换未来的收益,当未来的收益看不到时,自然会掉头。

十年前,欧美澳有更高的薪资、更轻松的生活、更优质的教育,但现在随着国内发展势头迅猛,国外这些优势都在弱化。

但即使这样,也并不意味着每个人都该跟风回国。

如果你追求“朝九晚五”的稳定,受不了国内职场的“卷”,或许留在海外更合适。

但如果你从事的行业在国内正处风口,渴望快速实现价值,回国可能是更好的选择。

关键是要先撕掉对国外的“滤镜”。

我们千万不要以为海外都是花园别墅,也别觉得国内全是996,真实的生活从来都是“有得有失”。

没有完美的选择,只有适合自己的节奏。生活就像是场马拉松,在哪跑、怎么跑,自己说了算。

说到底,无论是挤破头出国,还是挤爆回国路,我们都只是在时代浪潮里,想着为自己和家人找一个“最优解”。

真正的智慧,从来都不是跟风跑,而是看清自己要什么。

毕竟,月亮圆不圆,只有抬头看的人,自己最清楚。

参考资料:

1.美移移民:《拦都拦不住!大批华人正准备回国,到底发生了什么?》

2.三联生活周刊:《移民“上岸”的海外中产,中年开始集体回国了?》

3.大众新闻:《上热搜!核物理学家刘畅从美回国,顶尖学者“归国潮”还在加速》

作者:林柠七

编辑:歌

创通网提示:文章来自网络,不代表本站观点。