油价涨得让人心慌,气候危机又像乌云压顶,氢能这把“绿色钥匙”真能打开能源的新大门吗?想象一下,你坐的公交车8分钟加满燃料,跑600公里还不吐一口黑烟;沙漠里的光伏板把阳光变成“氢金”98策略,点燃钢铁厂的绿色火焰。

这不是科幻片,是中国氢能产业的真实图景。从中科院的技术突破到冬奥会的氢能大巴,再到石油巨头转型加氢站,氢能正在悄悄改变我们的生活。可这股“绿氢热”真能烧遍全国,还是只是昙花一现?我看,这事儿得悠着点,既有希望,也得啃硬骨头。

内蒙古库布齐沙漠,3000亩光伏板像一面面镜子,晒着太阳就能“挤”出氢气。这可不是闹着玩的!白天,阳光被转化成电,电再裂解水,半小时就能产出干净的氢气;晚上,这些氢气被送往附近的钢铁厂,代替煤炭烧出“零碳钢”。

数据摆在这儿:一年能省下2万吨煤,减排效果堪比种100万棵树,氢气成本更是低到每公斤18块钱98策略,逼近石油的价。中国工程院某院士说了,绿氢成本再这么降下去,工业能源的格局得大洗牌。

我去,这画面想想就带劲!沙漠里金光闪闪的光伏板,氢气像“魔法燃料”一样点燃钢铁厂的炉子,烟囱里冒出的不是黑烟,而是水蒸气。可别高兴太早,运输这茬儿是个大麻烦。氢气得装在特制罐里,运到几百公里外的工厂,成本不低,储氢罐还得防泄漏。说白了,这绿氢虽好,离“飞入寻常百姓家”还差一截。

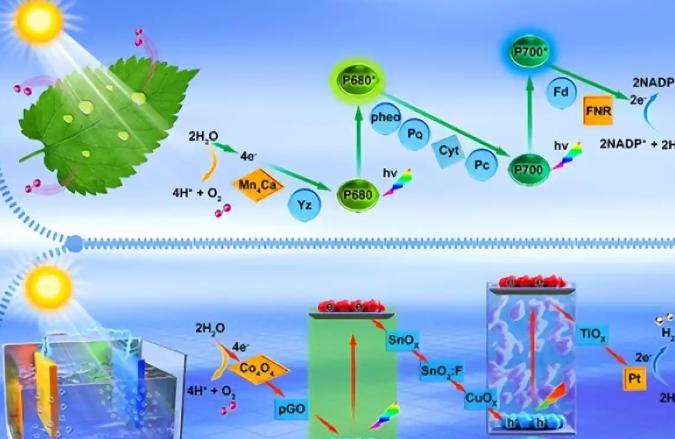

说到硬核,咱得聊聊中科院的“黑科技”。2024年,北京昌平的实验室里,科学家们捣鼓出一种纳米氧化铟催化剂,硬是把太阳能制氢效率提到55%,比以前高了10个百分点。啥概念?原来8小时才能产的氢气,现在半小时搞定,每公斤成本还降到15块钱。国际能源署的报告说,要是绿氢成本跌破20元/公斤,30%的化石燃料都得靠边站。中科院还计划2025年在内蒙古扩建5000亩光伏制氢基地,年产5万吨氢气,够京津冀的钢铁厂和化工厂用。

这技术听着跟开挂似的,实验室里氢气哗哗流98策略,成本低得让人眼馋。可我得泼点冷水:实验室里牛逼哄哄,到了工厂咋样还得打个问号。量产稳定不?设备耐用不?这些都是“最后一公里”的硬仗。技术突破是门好生意,但得一步步来,急不得。

还记得北京冬奥会那1000辆氢能大巴吗?8分钟加满氢,跑600公里,哪怕零下30℃也稳得一批,成本还比燃油车低。冬奥会后,张家口没让这技术吃灰,2023年直接把500辆氢能公交开上街,覆盖全市主要线路。每辆车一天跑200公里,燃料费比燃油车省20%。清华大学某能源教授说了,氢能公交就是城市脱碳的“急先锋”。想象一下,公交车尾气只吐“白雾”,空气清新得像刚下过雨。

可这事儿也有糟心的地方。张家口全城才3座加氢站,公交车晚上得排队加氢,司机急得直挠头。基础设施跟不上,氢能公交再牛也得“憋着”。我看啊,张家口的经验是好,但别的城市想抄作业,得先把加氢站建起来,不然就是“雷声大雨点小”。

谁能想到,中石油、中石化这俩“油老虎”也开始玩氢能了?中石化2024年在深圳龙华把加油站改成加氢站,每天能服务500公斤氢气,够物流车队跑好几圈。他们还引进了国产70兆帕加氢机,摆脱了对进口设备的依赖,计划全国建1000座加氢站。中石油也不甘示弱,2023年搞了个液态氢运输试验,从沈阳到广州,1000公斤氢气在零下253℃的罐车里运了5天,成功送到化工厂。2024年的全球加氢站报告说了,中国加氢站数量已经超日本,全球第二。

这俩巨头转型的架势,活像“壮士断腕”。可现实没那么顺。加氢站大多在郊区,司机得跑老远去加氢;液态氢运输成本高得吓人,每公斤运费20块,化工厂用着都肉疼。我觉得吧,石油巨头有钱有技术,但想让氢能“遍地开花”,还得把站建到城里,把运输成本压下来。

氢能听着美好,可也有几块硬骨头不好啃。储氢罐是个大麻烦,成本高不说,还得防泄漏;加氢设备以前靠进口,现在虽有国产货,但性能还得磨合;运输更是个坎儿,包头宝钢的氢能炼钢炉就吃了亏。2024年他们投了3亿扩建,年产10万吨“零碳钢”,出口欧盟赚了环保认证,可运输成本每吨1000块,利润被吃掉不少。国家能源局的专家说了,建区域性氢气管网是正道,能把物流成本砍一半。

这些问题听着头大,但也不是没招。技术得继续攻关,政策得给点甜头,比如补贴加氢站建设,鼓励企业搞储运研发。氢能这块蛋糕挺香,但得先把“硬骨头”嚼碎了。

想让氢能从梦想变成现实,政府得掏钱建加氢站,企业得咬牙攻克储运难关。绿氢的火种已经点燃,未来能不能烧成一把大火,就看我们今天怎么干了。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络98策略,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

创通网提示:文章来自网络,不代表本站观点。